Accueil > Revue de presse > Tribunes > Les "précaires" de la recherche : d’autres intermittents - Tribune du (...)

Les "précaires" de la recherche : d’autres intermittents - Tribune du collectif des Intermittents de le Recherche - Blog de Camille Boutron, Mediapart, 4 juillet 2014

Les "précaires" de la recherche : d’autres intermittents - Tribune du collectif des Intermittents de le Recherche - Blog de Camille Boutron, Mediapart, 4 juillet 2014

samedi 5 juillet 2014, par

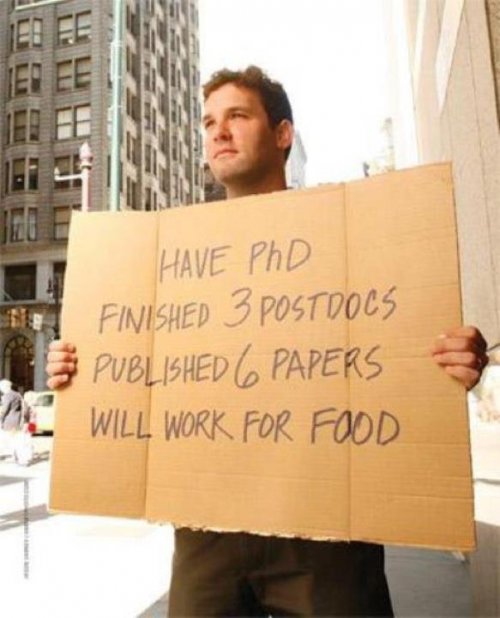

Une photo a largement circulé sur Facebook : on y voit un jeune tenant une pancarte sur laquelle il est écrit (en anglais) : « un doctorat, trois post-docs, six publications, prêt à travailler pour de la nourriture ». Cette image, qui fait le tour des réseaux sociaux, reflète la situation dans laquelle se trouve la plupart d’entre nous, jeunes scientifiques, diplômés d’un doctorat, d’un Master ou d’une Licence ou sur le point de l’être, ou lorsque l’on songe à notre insertion professionnelle, et plus largement, à notre place dans une société qui semble ne pas vouloir de nous.

La situation des jeunes scientifiques en France est dramatique.

A lire sur le site de Mediapart.

Des sacrifices financiers injustes pour accéder à un travail difficilement valorisable

Tout d’abord, une majorité de doctorants se voit dans l’obligation de financer leur formation par le biais de vacations à l’université, mal payées et souvent avec des mois de retard, ou/et en pratiquant une activité professionnelle à plein temps en plus de leurs études. Pour le très petit nombre qui réussit à décrocher une bourse ou un contrat d’enseignement fixe supposés l’aider à financer ses recherches, il n’est guère possible malgré tout de parler de panacée : gagnant entre 1200 et 1600 euros nets par mois, le doctorant aura du mal à couvrir l’ensemble des frais engagés pour le doctorat (achat de livres, matériels, frais de déplacements, inscriptions et frais de publication etc.), tout en trouvant à se loger, se nourrir et s’habiller.

Le doctorat en poche, sa vie ne s’améliore pas pour autant. S’il souhaite être recruté au sein d’une université en tant qu’enseignant, son diplôme seul ne suffit pas au jeune docteur qui doit en effet accepter de se soumettre à un concours annuel appelé “qualifications”, au cours duquel une commission composée d’universitaires évalue son dossier pour le déclarer apte, ou non, à devenir enseignant chercheur. Or, dans certaines filières, près des deux tiers des candidats ne sont pas qualifiés. On leur reproche soit de n’avoir jamais enseigné, ou de ne pas avoir assez publié, ou encore de ne pas avoir eu une assez bonne mention lors de l’obtention de son doctorat. Mais comment enseigner si l’on vous refuse la possibilité de postuler aux (rares) postes disponibles ? Quand trouver le temps d’écrire et de publier des articles si l’on n’a aucun revenu et soutien financier pour poursuivre ses recherches ? Enfin, alors que tout le monde sait bien que les mentions ne sont pas accordées de la même façon selon les universités (certaines mêmes les ont abrogées), en quoi est-il réellement légitime de les prendre en compte comme facteur déterminant ?

L’autre option à un recrutement à l’université, celle d’entrer au CNRS ou dans une agence de recherche publique en tant que chargé de recherche n’est guère plus appétissante. Là, nul besoin d’être “qualifié”, l’obtention du doctorat suffit à autoriser la candidature. Néanmoins, le nombre de postes disponibles au regard du nombre de candidats est ridicule : entre trois et sept postes pour près de deux cents candidats dans certaines filières. Pour pouvoir prétendre être recruté, il faut donc être connu comme le loup blanc et avoir fait campagne (ce qui pose un problème d’éthique), avoir publié des articles et des ouvrages et être déjà considéré comme la référence dans son domaine de recherche. Tout cela à la sortie d’une simple thèse de doctorat, ce qui est totalement absurde et ce qui fausse totalement les règles du jeu lors du recrutement.

Pour atteindre le niveau demandé par un recrutement en CDI, le jeune docteur devra donc passer par quelques contrats de recherche sur une durée déterminée (des CDD, donc), afin de “valoriser sa thèse” et “ faire ses armes”. Ces contrats sont appelés des post-doctorats, ce qui leur permet de faire cache-misère et de les faire passer pour de véritables aubaines. En effet, sans post-doc, difficile d’envisager un recrutement en tant que titulaire à l’université ou dans une agence de recherche publique. Or si les post-doctorats peuvent sembler à première vue un excellent moyen de s’aguerrir en tant que chercheur - tout en mettant à profit ce genre de contrat afin d’exploiter les résultats obtenus au cours du doctorat -, en réalité ils ne durent généralement pas suffisamment longtemps pour permettre au jeune chercheur de se consacrer à ses activités de recherche. En effet, il devra aussi passer une grande partie de son temps à chercher de nouvelles sources de financement tout en postulant bravement aux quelques postes de titulaires disponibles. En outre, le post-doctorat s’effectue souvent à l’étranger. Cela implique des sacrifices personnels et un coût financier important lorsqu’il s’agit de prendre en charge les déplacements liés aux concours et aux auditions, mais aussi afin de maintenir le lien avec le milieu universitaire français. Ce dernier point est en effet essentiel tant est importante l’influence des “réseaux” dans le processus de recrutement, alors que les universités ont tendance à recruter les candidats qu’elles ont formées, fermant ainsi la porte à tous ceux qui viendraient d’ailleurs.

Faire de la recherche dans ces conditions relève d’une véritable gageure. Et pourtant. Les jeunes docteurs produisent énormément et sont les principaux porteurs de la recherche publique. Ils publient, ils enseignent, ils font de la recherche sur leurs propres fonds, ils se débrouillent, il encaissent. Ils fournissent aussi d’excellents sujets de recherche aisément récupérables par des titulaires en mal d’inspiration qui, plus expérimentés, sauront en tirer profit.

L’issue tragique des précaires de l’Enseignement Supérieur et la Recherche (ESR) : dégraissage des CDD et chômage

L’introduction de la recherche sur projets pilotée par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) a eu pour conséquence de faire perdre aux laboratoires la quasi-intégralité de leurs financements récurrents. Ces contrats ponctuels sont devenus en quelques années les seuls moyens de financement de l’activité de recherche. En conséquence, le nombre de contractuels dans l’ESR a explosé. Depuis 2012 la loi Sauvadet oblige la fonction publique à requalifier en CDI les personnes en CDD depuis 6 ans ou plus sous réserve de critères limitatifs précis. Elle ouvre aux directions la possibilité d’organiser des concours réservés pour les contractuels depuis 4 ans ou plus sur les mêmes critères. Faute de financement pour appliquer cette loi, les directions des établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST) ont alors décidé de ne pas renouveler des contrats de travail au-delà de 3 ans afin d’éviter que ses agents acquièrent une ancienneté qui leur permettrait d’être éligibles à ces procédures extraordinaires de cédéisation ou titularisation. On casse ainsi les projets et les personnes en plein vol. Cette loi, censée résorber une partie de la précarité, a finalement eu des effets aggravant les conditions personnelles et professionnelles des personnels précaires qui sont exclus de la recherche publique et envoyés au chômage dès lors qu’ils ont acquis suffisamment d’expérience pour être autonomes dans leur travail. Cette situation « d’intermittent de la recherche » s’accompagne d’un coût moral et psychologique non négligeable, lorsque, la trentaine bien avancée et doté d’un cv respectable, on est encore perçu comme le jeune étudiant débutant, quémandant une vaine reconnaissance de la part de ses pairs.

Formés précocement dans ce système, beaucoup de jeunes scientifiques assument que c’est ainsi que les choses doivent se passer : un poste cela « se mérite » et il est normal de devoir enchaîner plusieurs post-docs ou CDD avant de pouvoir prétendre à une véritable insertion professionnelle. Or c’est sans compter le fait que certains post-docs ne proposent pas la rémunération suffisante permettant l’accomplissement de ce « plan ». C’est sans compter non plus sur le fait qu’entre deux post-docs, des mois peuvent s’écouler pendant lesquels le jeune chercheur est tenu de publier et communiquer sur sa recherche à ses propres frais. Si certains peuvent compter sur leur allocation chômage, la plupart - qui revient précisément de l’étranger - se retrouve sans ressources et sans couverture sociale.

Il est temps de faire front face à un gouvernement, français, mais aussi européen, qui sous couvert « d’excellence » sape la véritable capacité d’innovation permise par une créativité intellectuelle qui se voit de plus en plus sanglée par des préceptes venant servir des intérêts politiques, financiers, économiques, mais certainement pas progressiste, ni humaniste.

Nous , intermittents de la recherche, nous demandons qu’une discussion de fond soit engagée entre tous les acteurs concernés sur la formation et l’insertion professionnelle des jeunes scientifiques. Nous refusons de « payer pour travailler » comme c’est tristement le cas d’une majorité d’entre nous, jeunes chercheurs motivés et passionnés. Nous appelons nos pairs titulaires à inclure le problème posé par la précarité des jeunes scientifiques au sein de leurs mobilisations pour sauver l’université et la recherche. Nous proposons qu’une véritable réflexion soit menée sur les métiers de la recherche, la façon dont ils viennent servir la société, l’enseignement supérieur et la liberté intellectuelle, menacée par les logiques néolibérales sous-tendant les politiques de développement de la recherche. Nous affirmons notre détermination à prendre part aux mobilisations engagées à l’heure actuelle, à chercher l’unité et la solidarité entre les différents collectifs existants ainsi que l’appui du reste de la société civile pour le sauvetage de notre université et de notre recherche.

Les Intermittents de le Recherche

intermittentsdelarecherche@gmail.com